绝了,豆瓣5.2,它却拿下电影大奖!

在刚刚落幕的第61届百想艺术大赏中,韩国电影《哈尔滨》以黑马之姿斩获“最佳电影作品奖”。

摄影指导洪坰杓更凭借其对历史场景的磅礴呈现摘得“电影大赏”。

影片上映后,在韩国蝉联四周票房冠军,累计动员近450万人次。然而戏谑的是这部影片虽然在本土取得不错的票房和口碑,在豆瓣却塌的一塌糊涂。

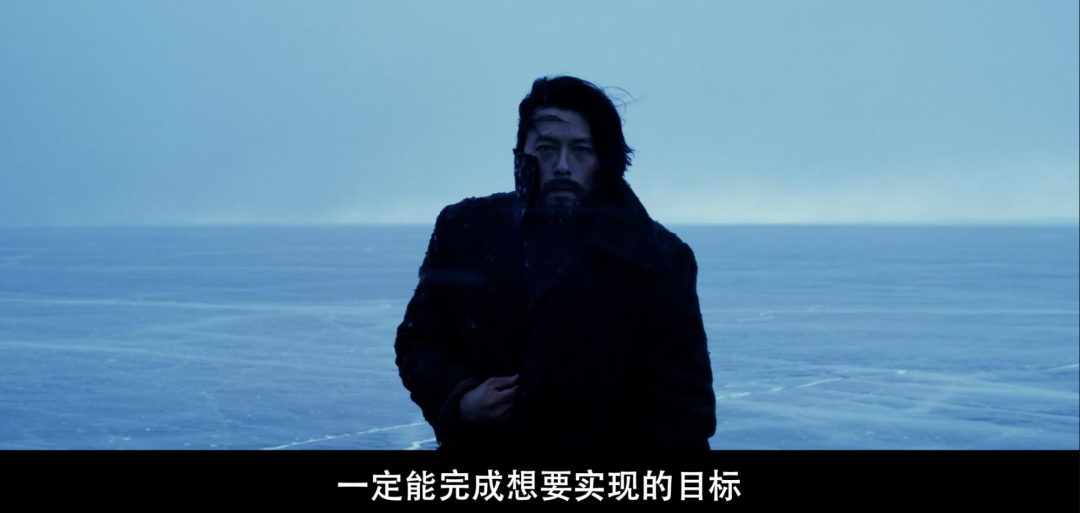

影片以安重根(玄彬 饰)横渡冰封的图们江为开篇,刺骨的寒风与苍茫的冰面瞬间将观众拉入20世纪初的动荡年代。

故事发生在 1909 年,彼时的朝鲜半岛正被日本殖民的阴影笼罩。

远离韩国本土的哈尔滨,却成为了韩国独立斗士们为夺回祖国而拼搏的战场。

大韩义军参谋中将安重根率领“义兵”与日军展开了一场惨烈厮杀。

虽然枪支老旧,兵器也远不敌日军,但凭借着满腔热和不顾自我安危的奋力搏斗,义军最终取得胜利。

新亚山战役,可以说是独立军的高光时刻。然而战后,安重根却出于对人性与道德的坚守,不顾众人反对放走了日军战俘。

不料这一决定导致队伍后来被战俘带队袭击,义军伤亡惨重,安重根也因此被战友误解和孤立。

一年后,当得知伊藤博文将赴哈尔滨与俄国谈判,这次安重根主动请缨,他决定以自己的方式“复仇”,完成心中的民族大义。

在海参崴,安重根与战友禹德顺(朴正民 饰)、金尚贤(赵祐镇 饰)等人重聚,策划了一场后来在历史上震动东亚的暗杀行动……

导演禹民镐以“刺杀前72小时”为叙事核心,用悬疑片的节奏重构历史。

从哈尔滨火车站的枪声到旅顺监狱的绞刑架,影片通过充满张力的叙事与细腻的人物刻画,让观众看见信念与背叛交织下,那段被战火与热血浸透的岁月如何在历史长河中迸发出光芒。

《哈尔滨》的野心远超一部“抗日神剧”。它试图回答一个永恒命题:当个体生命与国家存亡绑定,人该如何抉择?

这里要谈到影片在安重根放走战俘上的改编。他因释放战俘间接害死战友,因轻信叛徒险些葬送行动。

这种“圣母化”改编也引发韩国民众争议,不过却恰恰凸显了导演的创作意图。安重根并非传统意义上的完美英雄,历史洪流中的英雄,亦是血肉之躯的凡人。

影片通过安重根的挣扎,叩问革命中的伦理困境:是坚守人道主义,还是以暴制暴?是追求理想纯粹性,还是接受现实的肮脏?

值得一提的是,玄彬此次在影片中的表现十分惊艳。他彻底撕碎以往“霸道总裁”标签,在影片中蓄起胡须,以消瘦身形与沧桑眼神诠释安重根的疲惫与坚毅。

刺杀前夜独坐暗室的场景中,他紧握十字架的手指微微颤抖,眼中交织着赴死的决绝与对生命的眷恋,堪称全片高光。

朴正民则贡献了“无声的演技”,他饰演的禹德顺沉默寡言,却在目睹战友惨死

时爆发出撕裂般的怒吼,将小人物的悲壮推向极致。

所以说,《哈尔滨》有优点吗?肯定是有的。

不论是在电影的质感上、光线的运用上,还是演员的演绎上,这部影片都有可圈可点之处。

特别是,影片更斥资300亿韩元,约1.5亿人民币来完成制作,剧组远赴拉脱维亚、蒙古取景,试图以广袤沙漠与欧式建筑还原“满洲”风貌。

冰面刺杀戏采用实景拍摄,玄彬在零下20度的严寒中反复跌倒,最终呈现出刀锋般的视觉冲击。

当然,缺陷也显而易见。

首先,导演试图通过“反英雄叙事”探讨人性挣扎,但过度聚焦个人道德困境,忽略了殖民压迫下民族存亡的集体悲歌。例如,虚构安重根之子向伊藤后人道歉的情节,无形中消解了刺杀的历史正当性。

但总的来说,《哈尔滨》或许未能完美再现历史的全貌,但它像一场席卷银幕的大雪,覆盖了非黑即白的简单叙事。

当安重根的绞索落下,镜头缓缓推向哈尔滨火车站——这座见证刺杀的建筑,如今已是名扬中外的历史地标。

电影之外,我们更需思考:如何让历史的雪花,既埋葬偏见,又滋养理解?

正如网友所言:“真正的纪念,不是将英雄捧上神坛,而是让他们的血,化作今天和平的晨露。

本篇文章来源于微信公众号: 十点美剧